甲子園出場校みたいなタイトルでごめんなさい。

基本情報技術者試験にやっとこさ合格しましたので、その経験をシェアしようかなと。

不合格を経ての合格ですので、同じように不合格になってヘコんでいる人の参考になれば。

この試験に対しては、

これ落ちるならIT職向いてないからやめろ

みたいな厳しい意見も散見されますが、

この記事はそういった厳しいスタンスとは真逆ですので、ご安心を。

ぜひ、「あ、ちょっとやり方を変えればいけるのかも」と思ってもらえればうれしいです。

もくじ

1回目の基本情報技術者試験について

まず、1回目の受験を振り返ります。

なぜ受けたのか?

IT職への転職の足がかりにしたかったからです。

僕はけっこう大学時代の就職活動に苦労したたちなんです。

「ノルマがないから」「Fランで学歴が弱いから」という消極的理由で公務員試験を受け、しかし学力不足で全落ち。

大学のキャリアセンターが「公務員試験を受けていて、まだ決まっていない学生」向けに持ってきてくれた今の職場の求人にすがりついて、なんとか就職が決まりました。

ここから、事務職員としての人生がスタート。

ただ、大学時代も静か〜に暮らしてたので、「自分がどんな活動に向いてるか」が全然わからなかった。

バイトもいくつかしましたが、軒並みうまくいかなかったので、働くこと自体に苦手意識がありました。

でも、今の職場で、いろんな仕事を経験して気づいたのは、

おれ、他の人よりパソコン関係強くね?

ということでした。

コミュ力はチンパンジー以下なのですが、パソコンのトラブルが起きた時には、他の社員が僕を頼ってくる。

まず、読書習慣があるのが珍しく、一年目のときはExcelの使い方解説の分厚い本を読んでいたり、効率化テクまとめ本を読んでいたり、業務の理解は遅いものの、「すべての職務に共通する便利なPC操作」には、早い段階でかなり詳しくなっていました。

困ったことがあっても、さっとGoogleで検索して、解決法を見つけられる。

大学生のときは友達がいない、話し相手がいない期間が長く、何か思いつくことがあれば、スマホでそのワードをググって、同じことを考えている人の知恵袋やブログの投稿やTwitterの投稿をみて、孤独を解消していました。

困ったことが起きれば、人に頼むよりもスマホに解決法を聞くほかないので、おのずと検索技術が向上していました。

それが、パソコンやスマホ周りの技術に詳しくなった経緯です。

まあ、本格的な、それこそ基本情報技術者試験や応用情報技術者試験で出題される内容からすれば浅〜い知識ですよ。

でも、「ITが得意」と勘違いさせてくれる程度には詳しくなれた。

それが、今の職場での気づきと自信になりました。

この分野をもっと伸ばそうと、職場のIT担当部署に異動を願い出たり、Excelのマクロを勉強してみたり、WordPressでブログを開設したり、プログラミングを習ってWEBアプリをつくってみたり、自主的に努力をしていました。

出入りするIT系の業者の仕事ぶりを見ていても、「あれ、これなら俺でもできんじゃね?」と思ったり、たまにですが、業者でもできないことが自分にはできたり。

請求書の金額を見ていて「こんなにもらえんの!?」と思ったり。

ITと他の業務を兼ねている現状だけど、将来的には、得意なITに専念したい。

もっとITに強くなりたい。

日に日にそんな思いがつのっていきました。

そんななか、職場のIT担当の先輩から「IT担当するなら受けといた方がいいよ」ということで基本情報技術者試験を紹介してもらい、すぐに受験を決めました。

「国家資格」という響きも、なんかかっこよかったですし。笑

勉強開始時期と受験日

2021年12月に勉強開始し、2022年4月と5月に受験。

午前試験を4月2日に受けて、午後試験を5月に受けました。

4月に午前・午後ふたつ同時に受けたと記憶していたのですが、記録を見ると別日でした。

なにかしらの精神的ショックが記憶を書き換えたのかもしれません。

それについては、後半で詳しくお伝えします。

花粉症で下向けば鼻水が無限にダラダラ、前年度事業の報告精算、新入社員への対応…

バッタバタのなか勉強していたのを覚えています。

上記の記事にも書いたとおり、かなり強い気持ちで、本気で挑んでいて、なんとか時間を捻出しようと奮起していました。

受験を戦った教材と道具はこいつらだ!

勉強のために揃えたものは、以下のとおり。

教材編

ネットで調べて、午前試験の教材は以下の2つを使っていました。

①キタミ式(Kindle)

②過去問道場

キタミ式を一周読んで、そのあとはすぐに過去問道場でひたすら過去問を解く。

解けない問題や体系的な理解が必要な苦手分野は、キタミ式を再読、という流れで学んでいました。

過去問道場はログインすることで、これまでの回答の正答率を通して確認できます。

正答率

正答率過去問道場の正答率が安定して70%を超えることを目標に勉強していました。

午後試験の対策には、以下の教材を使用しました。

①令和04年【上期】基本情報技術者 パーフェクトラーニング過去問題集 (情報処理技術者試験)(紙書籍)

②2022 基本情報技術者 午後試験対策書 Kindle版

③基本情報技術者 表計算 とっておきの解法(紙書籍)

あと、高校の数学のテストで100点満点中2点取った過去がある程度には文系なので、数学そのものに慣れるために、子供向けに書かれた「数の悪魔」という本も読んでいました。

もう、必死すぎて、勝ちが見込めなさすぎて、気になった書籍には手をつけまくっていました。

パーフェクトラーニング過去問題集はネットでおすすめする声が多かったので、主にこの本を使って対策。本番までに2周しました。

アルゴリズムに不安があったので、「表計算 とっておきの解法」を購入して、最後の追い込みで、理解を深めることにしました。

クイックソートやバブルソートなど、基礎的なアルゴリズムが、わかりやすく解説されていました。

②の本に関しては、、、この本を使って勉強した記憶がほとんどありません。

パーフェクトラーニングがあるのに、なぜわざわざ追加購入したのかも、よくわかりません。

よくわかりませんが、Amazonの購入履歴で「基本情報技術者」と検索したら出てきました。

やっぱりあの頃は切羽詰まっていたというか、必死すぎたというか、自分を追い込んでいたんだなあと、3年後の現在から振り返ってしみじみ。

道具編

勉強には、道具を使う楽しみもあると思うんです。

当時は、前にこのブログでも紹介した、ペリカンの万年筆を主に使っていました。

万年筆って日常生活で使う機会少ないじゃないですか。

たとえば、電話メモをとるとき、万年筆って使いにくいじゃないですか。

片手がふさがってとキャップはずせないし。

なので、

勉強は万年筆を使うチャンス!

ってことで、別記事でも紹介したペリカンのスーべレーン600を使ってました。

ペリカン スーべレーン

ペリカン スーべレーン

「お気に入りの万年筆を使いたい」と「合格するために勉強しなきゃ」っていうモチベの二段構えです。

これやると勉強が習慣化しやすくなりました。

青ペンで覚えたいことを書きまくる「青ペン暗記法」なんてのもあるくらいなので、青のインクを入れて教材の内容や、過去問道場で間違えた問題の解説を書き写したりしてました。

他にも、当時は「良い道具を使えば、やる気が上がる」という理屈を採用していたので、紙にしても、LIFEの1枚10円のペーパーとか、勉強の進捗を記録するための、原稿用紙の老舗、満寿屋のノートを使ったりしてました。

あとは、iPadAirも買いました。

Apple Pencilを使って、GoodNote5というアプリに、キタミ式のスクショを貼り付けて、赤線を引いたりメモを書いたりして勉強してました。

主に、↓の動画を参考にしてました。

この勉強法が正しかったかどうかは、先を読んでいただければわかります。

やれる心理学ぜんぶやった

その頃はメンタリストDaiGoさんの発信をたくさん見てたので、やたら心理学に凝ってましたね。

月額800円くらいでDラボにも入ってました。

今思うと「心理学信者」というか、あらゆる行動原理が心理学ベースでしたね。

なので、合格に結びつきそうなあらゆる心理学を実践してましたね。

「やり抜く人の9の習慣」って本を参考にしてました。

期限を設定する、周りに宣言、woopの法則、if-thenプランニング…

まあ、実践するのはタダなんで、いっぱいやってました。

「こんな裏技的な誰も知らないテクを何個も実践してるんだから、受かるのは確実!」

って思ってましたね。

当時のブログを見てると、合格したあとの、上位資格の合格、転職まで計画してましたね。

そんな自信とみなぎるやる気の結果は次のとおりです。

半年勉強して受験した結果は…

落ちました。

これが結論です。

結果を見た率直な感想は、

半年もかけて、この点数か…

ですね。

午前試験の特点からみていきましょう。

今のスマホはほんとに便利で、iPhoneの写真アプリの検索欄に「2022年4月 スクリーンショット」と検索したら見事発掘できました。

午前試験:62.5点

午前試験:62.5点午前試験は、ギリ滑り込み。

※現在は「A科目・B科目」って呼び方でしたが、当時は「午前試験・午後試験」という呼び方でした。しかも、こんな呼び方なのに、午前試験と午後試験は別日に受けることができました。

午前試験すらギリギリな理解度でしたから、まずは午前に受かるので必死。

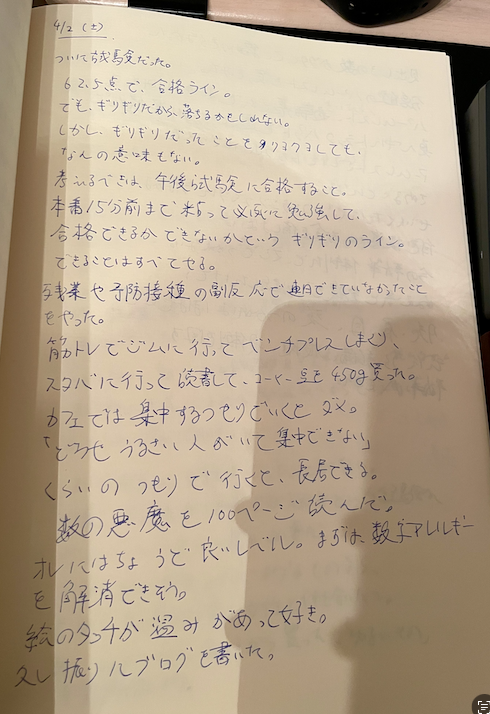

午前試験当日の日記

午前試験当日の日記午前試験に合格してから、約一ヶ月後の午後試験の対策を開始しました。

と、さっきと同じ要領で5月に受けた午後試験のスコアのスクショを検索しましたが…

ヒットしませんでした。

たしか40点台だったということは記憶しています。

おそらく、

「40点台」という点数に絶望して、スクショするための指の筋肉すらうまく働かせることができなかったからでしょう。

そう、僕は落ちたのです。

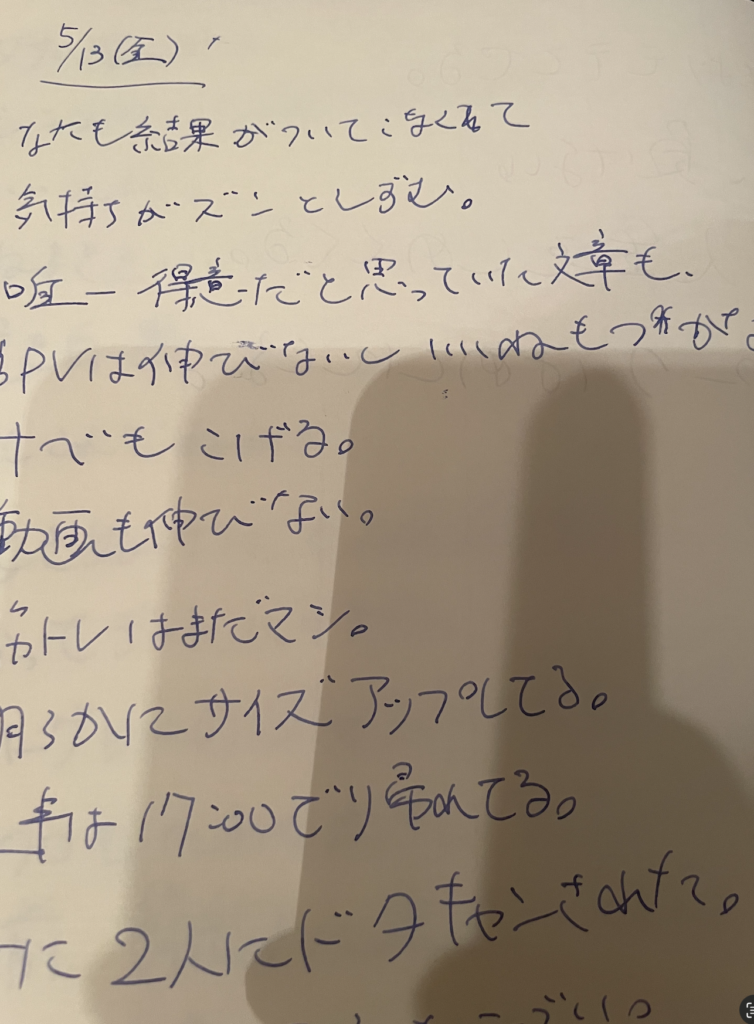

下記に添付した日記に書いたように、かなりの意気込みで挑んだのに。

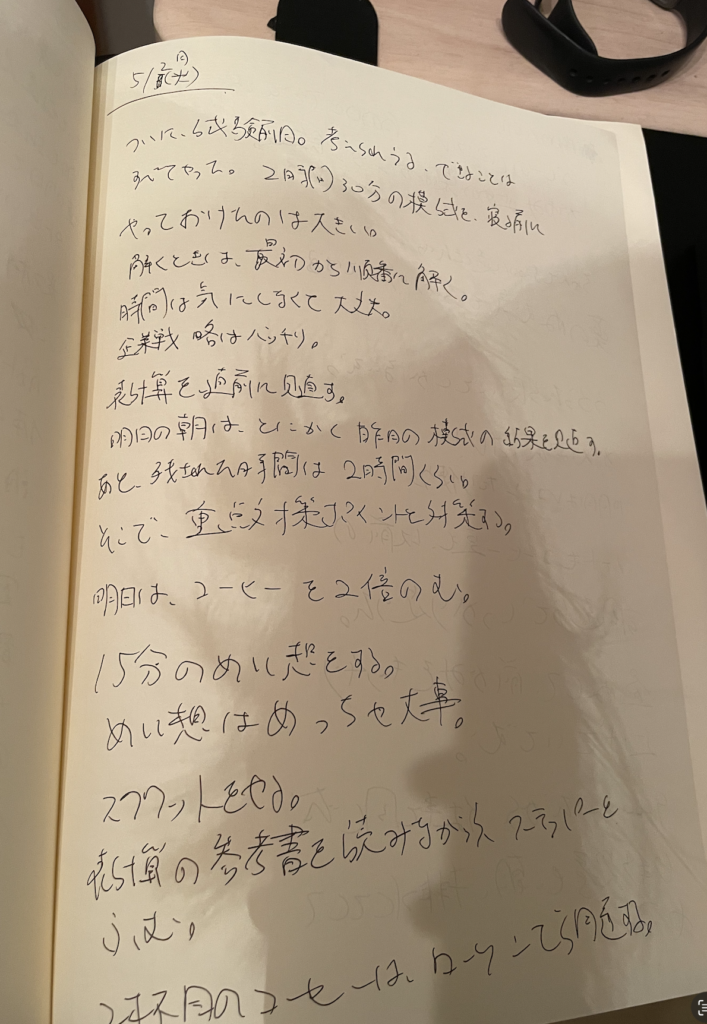

午後試験直前に書いた日記

午後試験直前に書いた日記

ネット試験なので、採点は瞬時に完了。

当時は結果がメールで届いたので、帰り道に得点を知りました。

良い結果も悪い結果も、即時受講生のもとに届きます。

…思い出してきました。

その日は無駄に天気が良かった。

街は青空と陽光に包まれていて、しかし僕はどこに行く気もせず、かといって家にいても暗鬱した気分に耐えきれないのがわかっているから、街をさまよっていたのでした。

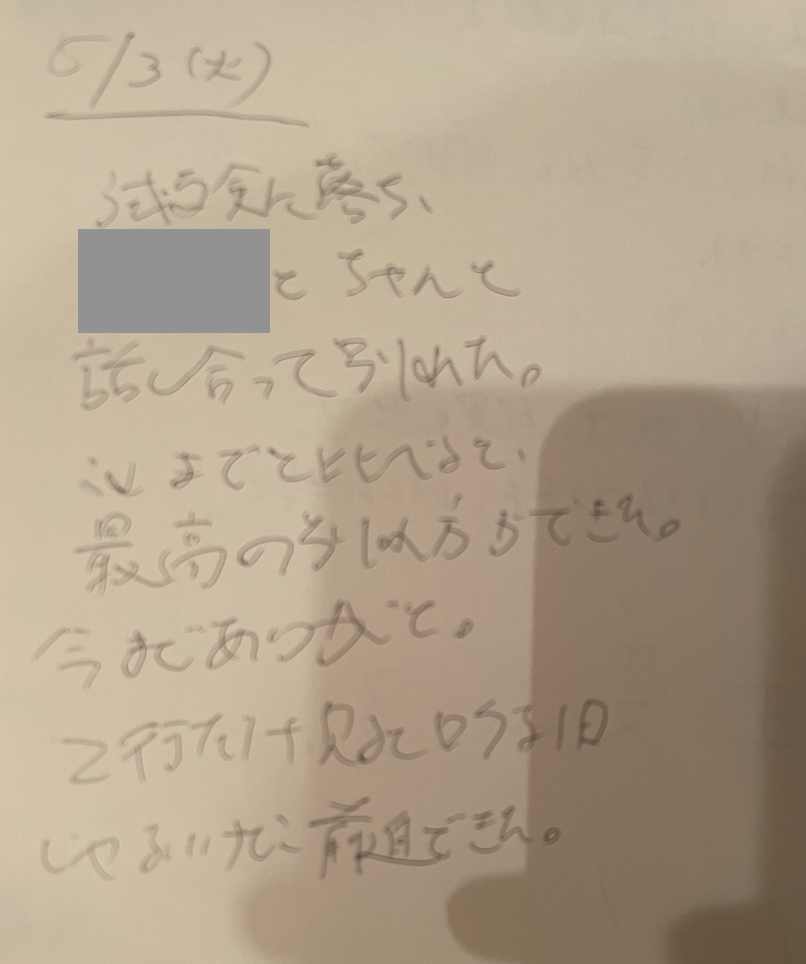

そして僕は、午後試験に落ちたその日に、当時の彼女と別れたのでした。

午後試験当日の日記

午後試験当日の日記午後試験まで、彼女と会えない日が続いていました。

受かるために彼女と会わず勉強してたのに、落ちるという。

まあ、その数週間前から、二人の関係は怪しくなっていたのですが。

ここで長々書くのも違うのでザックリ言うと、結婚観の違いですね。

「この先いっしょにいても良いことないな」、ということで、久しぶりに一緒に晩ご飯を食べたあと、コメダ珈琲で別れを告げました。

基本情報技術者試験に落ちてからの数日間の日記を発掘

午後試験を終えてから数日間の日記をパラパラめくってみました。

即マッチングアプリに登録して恋活しまくってました。

わかりやすく女に逃げてて笑えます。

しょうがないじゃないですか。

メンタル爆落ちしてたんですから。

まごうことなき病み期

まごうことなき病み期血眼になって半年を勉強に費やして、お金もかけて、周りにも合格すると宣言して、なのに落ちた。

追い討ちをかけるように、彼女との別れも同時におとずれた。

自分を追い込んで、駆り立てて、それで合格すればいいんですけどね。

落ちたらダメージは倍になって跳ね返ってきます。

サンクコストバイアスって、どこまで正しいんですかね。

「コストをかければかけるほど、その対象への執着が増す」という心理効果です。

上記の心理効果が働くことを期待していたのですが、僕の場合、

コストをかけて期待も強くかかったぶん、失敗のダメージがデカくて再起不能になった。

という感じです。

挫折による空白期間は、実に3年…

「試験受けるぜ!」という宣言記事、途中経過記事、勉強のための時間捻出記事を書いたにもかかわらず、

「落ちたぜ!」という記事を書かなかったのは、なぜか?

「落ちた」という現実を受け止めきれなかったからです。

午後試験の点数のスクショを撮らなかったのもそうですし、完全に「なかったこと」にしようとしてました。

まあ、職場の人には、宣言しまくってたし、落ちた次の日に会って結果を聞かれるので、落ちたと伝えるほかありませんでしたが、

ネットに載せて全世界に「落ちたぜ報告」をする気にはなれませんでした。

小さいですね。

器が。

この不合格を機に、完全に「ぼくは勉強ができない」という自己イメージが固まることになります。

苦手なことに時間かけてもしゃーない!

もっと向いてることやろう!

ということで、そこからしばらくはブログやnoteの執筆に専念。

「副業で本業収入を追い越してやろう!」という一心で活動してました。

他にも、昨年くらいから教室に通って小説を書き出して、主に、アウトプットに精を出す期間が続きます。

なぜ2回目を受けることになったのか?

「基本情報技術者は、いつかリベンジできたらなー」と思いつつ、副業してたり、恋活してたり、毎月一本小説を書いてたりで、「時間ないよなー」って思ってました。

ただ、人生の転機が訪れ、2回目の受験をする運びとなりました。

ことのいきさつは以下のとおり。

転職の必要性に迫られて

1番の理由は、結婚です。

彼女が地元に帰ってお店をやるとのことで、「ついてくる?」というお誘いに、

「行くわー」と即答。

隣の県で新生活を送ることが決まりました。

実際に返事出したのは、お誘いの2週間後くらいでしたが、内心は即答でOK、熟考してもOKでした。

「いつかは他の仕事もやってみたい、でも転職には踏み切れない」、という状況が続いていたところ、「結婚するから」というパワフルな理由ができました。

ただ、彼女もアルバイトしつつ自営業するための準備をするとのことで、できるだけ稼ぎは落とせないし、欲を言えば、将来的に今より給料はアップさせたい。

現在は事務職ですが、年収アップのポテンシャルがあるのはIT職だな」、ということで、必然的に基本情報技術者試験の再チャレンジが決定。

実際、地元の転職エージェントに直接相談してみても、

エ「…その業務内容ではIT実務経験ありとは言えないですね…資格もないし…」

僕「で、でも! いま基本情報技術者試験の勉強中なんです(ハッタリ)」

エ「おお、基本情報技術者試験に合格してると強いですよ!」

とのことで、背中を押されました。

超わかりやすいYouTube動画教材との出会い

過去に受けたときにもYouTubeにアップされている解説動画にはお世話になっていました。

なので、たまにこの試験のことを思い出して調べたり、関連動画に上がってきてたりしていたのですが、そのなかに、異彩を放つチャンネルがありました。

それが、「【基本情報技術者試験YouTuber】すーさん」。

すーさんのチャンネル

すーさんのチャンネル

今回合格した6〜7割くらいは、このチャンネルのおかげ。

それくらいわかりやすかった。

顔出しをせずに、解説に徹底しています。

なかでも特に、僕が過去に落ちた午後試験(現B科目)のアルゴリズムを解説した↓の動画は、僕にとって特効薬になりました。

紙のテキストで勉強していて、あれだけつかめなかったアルゴリズムの動きが、動画だとスルスルわかる。

動画のタイトルに「たった1動画で」とありますが、マジで看板に偽りなし。

実際、2回目の受験で科目Bの対策に使ったのは、この動画だけ。

この人の動画を初めてみたのはエニタイムのフィットネスバイクを漕いでいる最中でしたが、30分で終わる予定だったのに、興奮して60分漕いでました。

勝ちを確信しましたね。

この動画で学べば、合格すると。

いつでも受験できるようになった

あと、背中を押してくれたというより、肩の力を抜いてくれたのが、試験日程の変更。

僕が受験したときは、年に2回しか試験を受けられなかったんですよね。

春期と秋期。

なので、一回落ちると約半年は受験できないので、落ちたらまた半年勉強しないといけない…というプレッシャーがかかります。

これのせいもあって、当時は再起不能になってたんです…

それが、いつでも受けられるようになった。

落ちたら一ヶ月くらい間を空ける必要はありますが、春と秋に限らず、年がら年中受験できるようになりました。

これ、大学入試に置き換えると、どれだけ受験が気軽でカジュアルダウンされたかってのが、わかると思います。

なので、「一回落ちてもいい、すぐ次を受け直せるから、2回、いや3回目で合格できればいいや」と気軽な気持ちで受験を決意することができました。

「7500円の受験費は安くないだろ、そんな気軽に受けるなんて、お金もったいないだろ!」って思われるかもしれないんですけど、僕は当時「8000円の服を買ったけどほとんど着ない」っていう浪費癖に悩んでいたので、7500円払って試験日までは家でお金使わず勉強に集中できるってのは、服屋でムダな買い物をしてしまうのと比べると、めちゃくちゃ経済合理性が高けぇ!と思ったのです。

落ちても、他の浪費にストップをかけてくれるので、どちらに転んでも得をするという。

B科目の範囲縮小による対策のシンプル化

B科目(午後試験)って、僕が受けた時は、今より範囲が広かったんですよ。

2023年4月以前は、以下のようになっていました。

変更前の午後試験(科目B試験)の概要:

- 試験時間:150分

- 出題形式:大問

- 出題数:11問

- 解答数:5問(選択問題あり)

- 出題分野:情報セキュリティ、データ構造及びアルゴリズム、ソフトウェア開発(プログラミング言語)

- プログラミング言語:選択式で、C言語、Java、Pythonなどから選択

- 擬似言語:「データ構造及びアルゴリズム」で用いられる擬似言語の理解も重要

これが、変更されて以下のようになりました。

変更後の午後試験(科目B試験)の概要:

- 試験時間:100分

- 出題形式:小問

- 出題数:20問

- 解答数:20問(全問必須)

- 出題分野:情報セキュリティ、アルゴリズムとプログラミング

- プログラミング言語:選択式は廃止

- 擬似言語:出題範囲に明確な記述はないが、アルゴリズムに関する小問では、擬似言語の理解も重要

試験時間が短くなって負担が減ったのもそうですけど、

出題分野がセキュリティとアルゴリズムに絞られたのが嬉しすぎた。

シンプル大好き。

単純大好き。

わかりやすいの大好き。

※僕の中では、アルゴリズムとプログラミングは同じようなもん

対策範囲が狭くなったことで、グッと対策ハードルが下がりました。

1回目の反省を、全部活かしてみた

こんな具合で、いろんな要素が噛み合って「どう考えても受けた方が得!」という状態になりました。

それに、今から新しい試験の勉強をやり直すより、過去に受けた試験に再チャレンジした方がコスパがいい。

A科目(午前試験)は合格ラインに達しているから、対策は軽くで済む。

再チャレンジするにあたって気をつけたのは、「過去の失敗を繰り返さず、ひっくり返す」というものでした。

要は、「あれは失敗だったなぁ」という手法を反転させれば、成功に結びつく可能性が高い。

そう踏んだわけです。

たとえば、以下のような反転を行いました。

・万年筆を使う→シャーペンを使う

•周りに宣言する→人知れずひっそりと再チャレンジ

•自分を追い込む→落ちても再チャレンジすればいいと言い聞かせて気軽に挑む

•タイマーをかけて勉強→やりたいだけ勉強、理解できない部分は時間制限を設けずわかるまで向き合う

•試験日が近づいても頭を働かせるために運動、朝にはジムで冷水シャワーを浴びる→引きこもって勉強する時間を確保するために家に引きこもり、風呂スキップ

•半年間みっちり準備→3週間後にとりあえず受けてみる

マッチングアプリで恋活する過程であろうと、ブログを多くの人に読んでもらう過程であろうと、効果を発揮してきた方法です。

なので、今回の試験においても転用してみました。

いろんな勉強法がありますけど、何が効くかは人によって違います。

いくら科学的根拠があっても、自分に効き目がないと意味がない。

ということで、過去の経験を貴重なデータとして次の対策に活用してみました。

2回目を受けた感触は?

試験時間はあっという間に過ぎました。

なんか、試験中ずっと興奮してましたね。

B科目のアルゴリズム問題をちゃんと理解しながら解くことができて、自分に対して「お前も成長したやんけ」と思えましたね。

あと、小説を書くようになってからの経験もプラスに働きました。

要は、どの試験もそうだと思うんですけど、試験中ってひたすら問題文と戦ってるじゃないですか。

目で追うだけでも、まとまった時間に大量の文章を読まされるのって、活字離れした現代人には結構キツい所業だと思うんですけど、僕は1日2時間の読書を小説修行の一環としてやっていたので、以前に受けた時と比べて、あまり苦痛に感じなかったんですよね。

具体的に言うと、海外文学とちよっと昔の日本文学と自然科学と詩集と社会科学の本と現代小説を15分刻みで交代していって計2時間読む、ってな読書法で、『3行で撃つ』という文章指南本を参考にしております。

小説とIT系の資格試験。

ぱっと見関係なさそうな2つが意外なところで結びついて、「コネクティングドッツみ」が強い。

試験を受ける直前も、試験の残り時間がゼロになった瞬間も、

「これは半々やな」

という感触でした。

受かっててもおかしくないし、落ちててもおかしくない。

合格率50%。

以前に受けたときは帰り道にメールで試験結果を確認できましたが、今回はそれよりさらに早く、試験終了直後に画面に得点が表示されます。

A科目もB科目もどちらも、1000点中600点取れば合格です。

2回目の結果は…

画面に表示された得点は、以下のとおり。

科目A…650点

科目B…620点

え、合格なん?

2度目、3度目の再チャレンジを覚悟していたので、

「ああ、これで終わりなんや」、とあっけなく感じました。

とはいえ、努力が報われて安心したし、うれしかった。

一応600点を超えた時点で合格はほぼ確定なのですが、基本情報技術者試験のマイページでは合格とは表示されないので、「もしかしたら、なにかの理由で落ちるかもしれない…」と宙ぶらりんな気持ちで、結果が確定するまでの約3週間を過ごしました。

※結果が正式に出るのは、受験日翌月の中旬ごろ

そして、発表当日。

マイページを確認して、無事合格が決定しました。

科目A…650点、科目B…620点

科目A…650点、科目B…620点これで一つ転職の難易度が下がって、一安心です。

基本情報技術者試験を2回受けて得た教訓

これはあくまで僕にとってですが、一回落ちて、二度目で合格したことから得た教訓をお伝えします。

「それはおまえにハマっただけだろ」ってお声もあるかと思いますが、生成AIで広く薄い正解が導き出せる時代には、「生身の個人」を前面に全面に押し出していく他ないのです。すません。

それでは、一つずつお付き合いください。

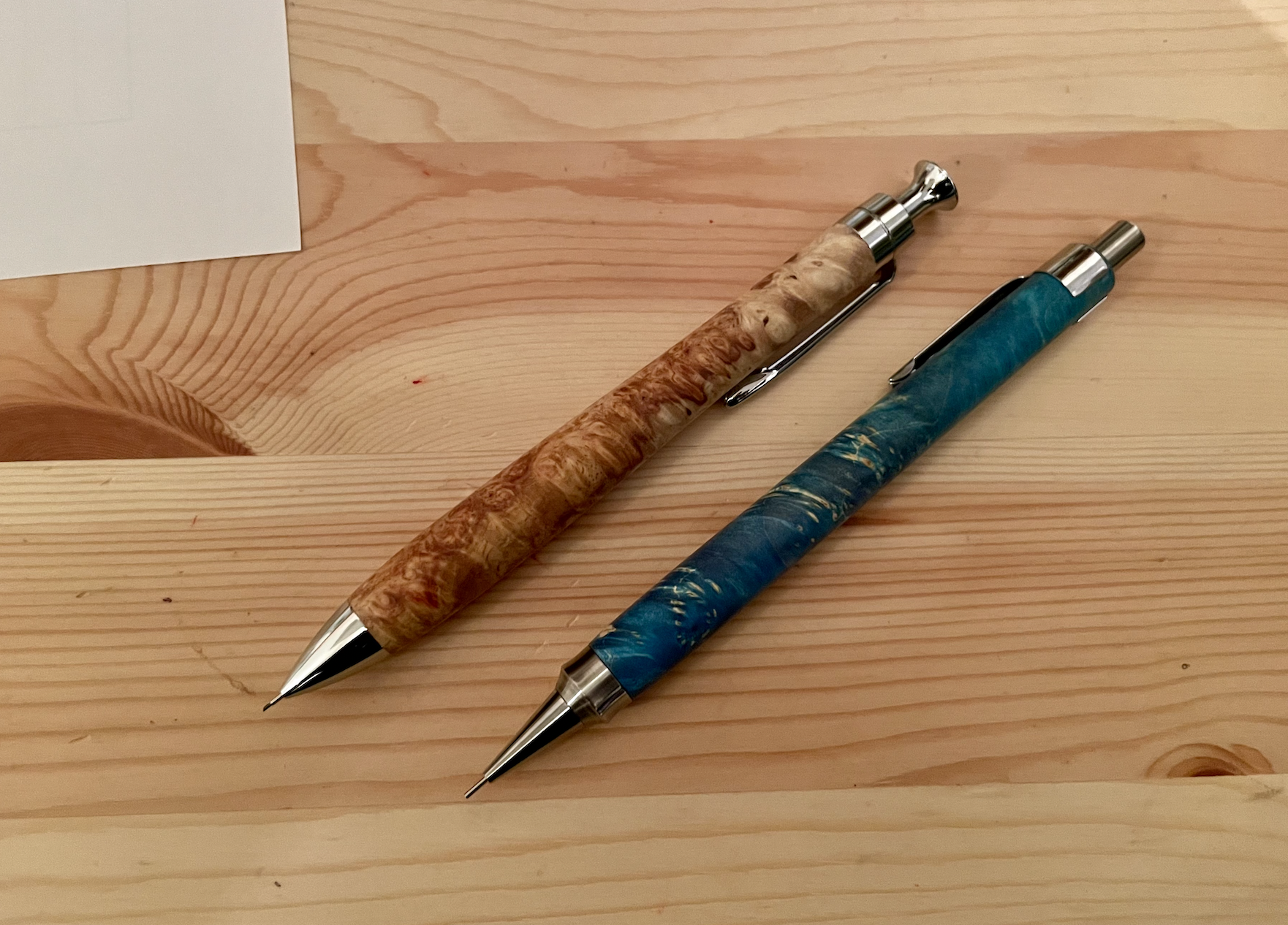

シャーペンで勉強した方がいい

なんで学校では鉛筆やシャーペンなど、消せる道具で勉強させているのかが、ちょっとわかりました。

社会人になって、決まった正解のない課題に向き合わないといけなかったり、副業で自分にしかない個性を発見する過程において使っている道具は、もっぱら、軽い力で濃く速く書けるボールペンでした。

普段から、白紙のA4コピー用紙に頭の中のぐるぐるを書き出しながら考えています。

ただ、試験に出てくる設問って、答えが一つに定まってるんですよね。

間違いをパワープレイで正解に捻じ曲げることはできない。

だから、勉強過程で途中で間違ってることに気づいたら、ちゃんと消して、立ち戻りながら、一歩進んで二歩下がるの要領でやってかないと、点が取れない。

間違いを、放置してはいけないんですね。

当初はとりあえずやり方を変えてみただけでしたが、勉強を進めていって机の上に消しカスが溜まっていく過程で、それに気づきました。

余談ですが、なんか久しぶりにシャーペンを使って、その進化におどろきました。

クルトガは学生時代からありましたが、バージョン違いが何種類も販売されていて、最上位モデルのクルトガダイブは5500円。

芯が折れずノック不要で芯が擦り切れるまで書き続けられるオレンズネロ。

工房がつくっている、木軸のペン。

文房具好きなので、シャーペンを久しぶりに使えて楽しかったです。

次のパートで「コストをかけないほうがいい」と言っているにもかかわらず、今回の受験を機に、何本か買ってしまいました。

美しき木軸ペン

美しき木軸ペンでも、そのおかげで、勉強習慣が今も続いているので、良い投資になったと思っています。

できるだけコストをかけない

コストをかければかけるほど、失敗したときのダメージがデカくなり、気軽に再チャレンジしていればクリアしていたかもしれないものを、メンタルダウンによってみすみすチャンスを逃してしまうことになります。

かつては勉強するためにカフェに入ったり、勉強のためにiPad Airを買っていましたが、できるだけ家で、すでに持っている道具で勉強するようにしました。

それによって生まれたのは、余裕でした。

人間、余裕がなくなるとバカな行動をしやすくなる生き物。

お金がない人ほどムダ使いするし、時間がない人は時短の方法をリサーチする余裕がなくて、ますます忙しくなっていく。

心に余裕があると、切羽詰まらなくなって、メンタルが安定し、合理的な判断が下しやすくなります。

出張があって勉強時間が取りづらい日だけスタバに入ってスマホで過去問道場を解くなど、余った時間とお金を適切に有効活用できるようになりました。

お金を余らせておけば、再受験の7500円も相対的に安く感じられて、再チャレンジの心理的・金銭的ハードルを下げてくれます。

基本情報技術者試験のA科目は、過去のキタミ式のテキストを見返して復習することができました。

キタミ式をKindleで買っておいたのは正解でした。

いつも持ち歩いているスマホのKindleアプリから蔵書検索してすぐ読み返せた。

午後試験対策で買った紙書籍は部屋の隅のストレージボックスの隅に押し込んでいて、まったく掘り返す気が起こらなかったですね。

それに、PCにも表示できるのもよかった。

すーさんの動画で勉強しているときの副教材として、パソコンに画面分割して表示させられたのが便利だと感じました。

周りに宣言しない(落ちたときの精神的ダメージ最小化)

自分を追い込まない。

これ、意外と大事です。

周りに宣言するっていうテクニックが有効なのは、落ちても笑い飛ばせるようなキャラの人だけ。

僕は周りが心配するくらい気持ちがズーンと落ちるので、やたらめったら宣言して、絶対合格するぜ!と言いふらすべきではありませんでした。

失敗したときのダメージを最低限に抑えて再挑戦しやすくするのは、国家制度をつくるときだけでなく、個人レベルにも適用できる方法論です。

「どうせ落ちるでしょうけどね〜」と保険をかけながら、裏では地道に勉強をがんばる、くらいでちょうどいい。

そうじゃないと、思考の柔軟性が落ちます。

固まった思考は、新しい知識が入ってくるのを弾き返してしまいます。

一発で仕留めようとせず、ゆるく何度も挑む

「すべての仕事は、必ずやり直しになる」

僕が何度も読んでいる本の中で、元Microsoftのプログラマーだった中島聡さんが語った言葉です。

↓は毎朝オーディブルで出勤前に聞いていて、マジでおすすめ。

これは、

仕事を終わらせたと思っても、予期せぬ指摘が入って、たいていの場合はやり直しになる。だから、早めに仕事を一旦終わらせて、フィードバックを早くもらおう。見直しができるだけの余裕をつくろう。

という意味合いの言葉です。

これは、資格試験にも当てはまります。

一発で合格しようとするのではなく、早めに落ちて、自分に足りないところを把握したり実戦経験を得たうえで再挑戦すればいい。

当時の僕は、なんか重かった。

「恋愛に重い」の「重い」と同じニュアンスの重さ。

大学入試だと一年に一回しか受けれないので、重くなってもいいのですが(Fランしか受からなかった僕が語れることではないかもですが)、資格試験の入試って一回落ちても大したダメージにならないし挑戦コストも低いので、気軽に挑めばいいと、今では思うんですよね。

基本は家で勉強する(消耗とコストを減らす、足元パネルヒーターは神)

さっきも書きましたが、カフェ勉がデフォだと金銭コストが高くつくので、家で勉強するのが吉。

今回も寒い時期(3月)に受験したのですが、冷え性の僕には足元パネルヒーターが最高の相棒でした。

これがないと、ちょっと時間が経っただけでその辺をうろうろ歩いて運動して足を温めて、また座るということを繰り返さなければならないのですが、これがあればずーっと座ってても寒さを感じずに長い時間勉強に向き合えます。

これ、マジで子供の頃に欲しかった…切実に…

勉強以外にも、本を読んだり、スタンディングデスクの手前に置いて立ち作業する足を温めたりと、大活躍してくれています。

資格試験はコスパがいい(節約になるし、武装できる)

資格試験に前向きになれる、「この世の真理」をお伝えしましょう。

資格試験で、お金が貯まります。

これは予期せぬ発見でした。

試験日を指定してお金を払ったその瞬間から、「7500円の元を取るために、余った時間は勉強しないともったいない」という考えに脳がスイッチします。

なので、ひたすら、仕事以外は家にこもる日々がスタートするのですが、家にいるとお金を使いません。

食料は買いだめして、勉強時間の確保に努めます。

ずっと家にいるので承認欲求が薄れ、「なんとなく習慣化している行きつけの服屋での買い物」をしなくなります。

いくらオシャレになっても試験には受からないからです。

カフェにも行かないので、「カフェ勉したご褒美やらストレス発散で割高なカフェ飯を食ったり、カフェと同じ商業ビルに入っている本屋で大量に小説を買い込む」ということがなくなり、めちゃくちゃ出費が減りました。

資格取得による収入アップもあるのに、節約効果もあるという、経済的に見て最強の動きを自然と取ることができます。

今後も、

•応用情報技術者試験

•簿記3級

•簿記2級

•ファイナンシャルプランナー3級

•ファイナンシャルプランナー2級

•漢検準一級

といったラインナップに挑んでいきたい所存。

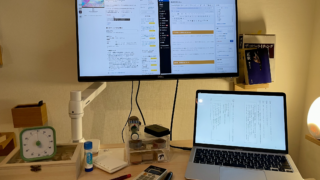

でかいモニターがあるといい

以前に別記事で紹介したDELLの27インチモニターですが、これですーさんの解説動画を見ながらスタンディングデスクで勉強してたおかげで、理解が深まりました。

デカさは正義、ではないですが、「細かい挙動」が「ダイナミックな挙動」になるので、理解は促進された気がします。

買うのを迷っている方はこれを機に、モニターアームと一緒に導入して、勉強の難易度を下げましょう。

おわりに:次は応用情報と簿記を取る

以前は試験に落ちて彼女と別れるという絶望のコンボに打ちひしがれていました。

しかし、この記事を書いている現在、

試験に受かって、良い出会いに恵まれて結婚しました。

3年経って、状況は見事に反転。

まあ結婚は結婚で心労も多いんですけど、

「挑戦を伴う絶望は、時間を経ることで、成功に反転する」

という教訓が得られました。

というと、中には、

と思われる方もいるかもしれません。

しかし、当時の僕にとっては「反り立つ壁より高い壁」だったこの試験をクリアできたのが、嬉しいのです。

なので、僕と同じようにこの試験に今苦しんでいる人も、ゆるく再チャレンジを繰り返せば、きっと受かるって信じてます。

というか、この記事は、そういうあなたに向けて書いてます。

過去に受けてこれから再チャレンジするか悩んでいる人や、これから始めて挑戦しようとしている人は、気軽に一ヶ月後の試験をポチッと予約してみてください。

僕は「どうせ落ちるだろ〜」と思って再受験を決意した3週間後に試験を設定して、意外や意外にぬるっと受かりました。

もちろん、過去の半年間の勉強期間という積み重ねがあったから、二度目は短期間で受かったのかもしれませんが。

高ストレス状態だと、受かりにくくなります。

逆に言えば、高ストレス状態だからうまくいかないだけかもしれません。

勉強時間もそうですが、いかにストレスを上手く解消するかも、大事です。

温泉に行くなり、一度思いっきりリフレッシュして、「数打ちゃ当たる戦法」にモードを切り替えて再挑戦するのがオススメ。

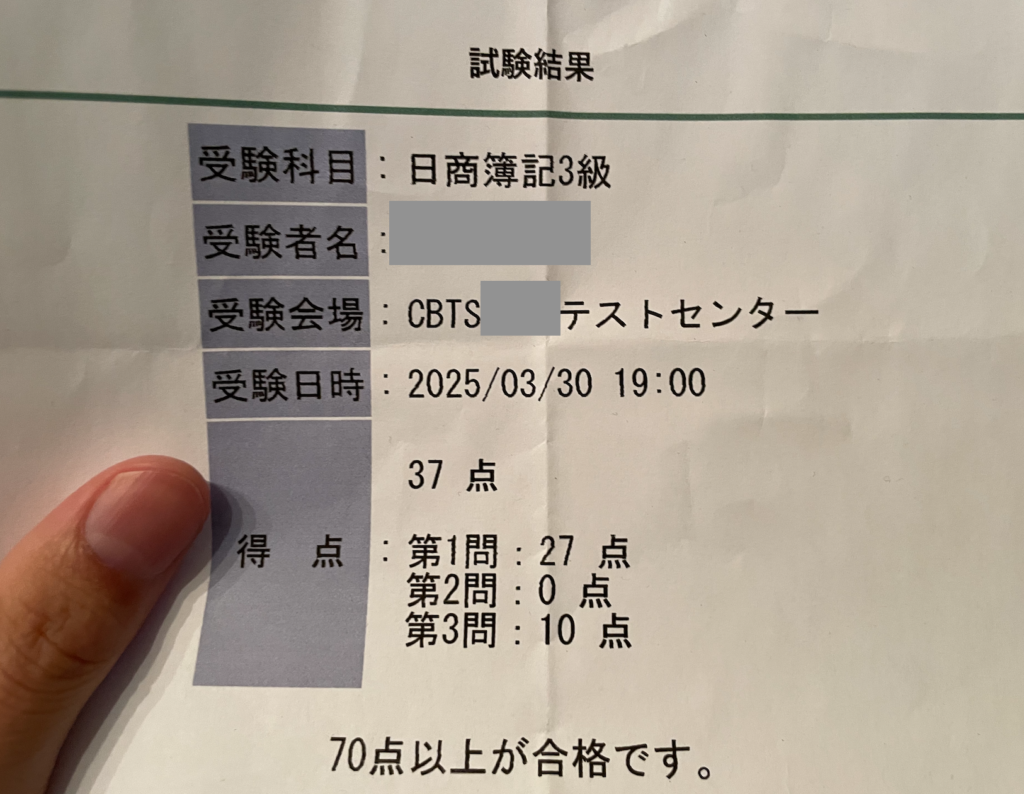

僕も、基本情報に受かった後、勢いで簿記3級の試験を所用3週間で受けましたが、見事に「37点」という結果で撃沈しました。

けれど、まったく落ち込んでいません。

これも、「数打ちゃ当たる」、「早く失敗経験を得る」、というモチベで受けたので、本番は2回目、次で受かれば良いや、とかなり気楽に考えています。

失ったのは、受験費用のたった3500円(基本情報に比べて安く感じる)。

いや、さっきも書いたように資格試験の勉強のために生活が規則正しくなり、浪費が減ってむしろ収支は黒字。

この記事の内容がお役に立てれば、とても嬉しいです。