今年3月に基本情報技術者試験に合格したことに勢いづき、簿記3級も挑戦してみました。

結果、なんとか合格しました。

※しかし3回受けている

高校時代に数学で2点を取ったFラン大学出身の僕が、2ヶ月の勉強期間で仕事や趣味と並行しながら合格した経緯をお伝えします。

もくじ

簿記3級の学習目的・きっかけ

経理職につく予定もないし、特にあこがれもないのですが、簿記3級を受けました。

その理由は下記のとおり。

お金に弱い自覚がある

ちょいアレルギー、レベルでお金が苦手です。

僕の本職では年度末に、取り組んだ仕事の精算報告的な業務があります。

まあ誰でもそうだとは思いますが、この手の仕事に取り掛かろうとすると気が重くなります。

「金額の合計が合わなかったらどうしよう…」

「監査が入ったらどうしよう…」

年度末の報告作業中は、上記のような不安が、時おり頭をよぎります。

細々した入力作業が多く、その場しのぎではやり過ごせない正確さが求められるのもプレッシャー。

思い返せば、入社一年目のときに経理担当の職員から数回怒鳴られたのも、苦手意識の強化に寄与している気がします。

とはいえ、お金はあらゆる仕事についてまわるもの。

いつまでも苦手だなんだと嘆いているより、人生の一期間でがっつりお金に慣れておけば、あとあと楽になると考えました。

お金に関する本はたくさん読んでるのに蓄財ペースが遅い

このブログに「お金本」というカテゴリを作って、本の要約をたくさんアップしています。

もちろんすべて読破していて、復習も兼ねて記事を書いている。

その割には、蓄財ペースが遅いんです。。。

経理担当が、一人残らず家計管理も優秀というわけでもないでしょう。

が、簿記3級に合格するレベルまで日常的にお金の計算に接していれば、「身体に染みつく」レベルでお金に慣れ親しむことができるのではないかと考えました。

理屈じゃなくて、身体に覚えさせるのがねらいです。

履歴書の強化

結婚により隣県への移住を控えています。

今の仕事を辞め、新しくIT関連の企業を探して転職する予定です。

すこしでも履歴書に書ける項目を増やすため、どんな企業にも求められるスキルとして、簿記の資格を取ることにしました。

最終目標は、2級。

3級はその基礎固めとして取得が必要と判断しました。

IT職が合わなくても事務職に戻れるように

初めてのIT職です。

もしかしたら、体に合わず、辞めざるを得ないかもしれません。

そういった場合を見越して、慣れ親しんだ事務系職種に戻れるよう、簿記を保険としてとっておきたかった。

小説のネタにする

趣味で小説を書いています。

基本的にどんな知識や経験でも小説のネタになりうるのですが、簿記の知識に関しては、

なんでもお金に換算して考えてしまう主人公

という小説のアイデアにストレートにいかせる。

浪費家同士の夫婦生活に対する不安

僕も奥さんも、「これから結婚するのだから、浪費は控えよう」と宣言しています。

しかし、やはりどちらも根っこは浪費家なので、片方もしくは両方が持つ生来の物欲が爆発したときのことを考えると、夜も眠れません。

家計管理の意識を高めるためにも、簿記3級は役に立つと判断しました。

簿記3級に合格するために使った教材

使った教材は、下記の通りです。

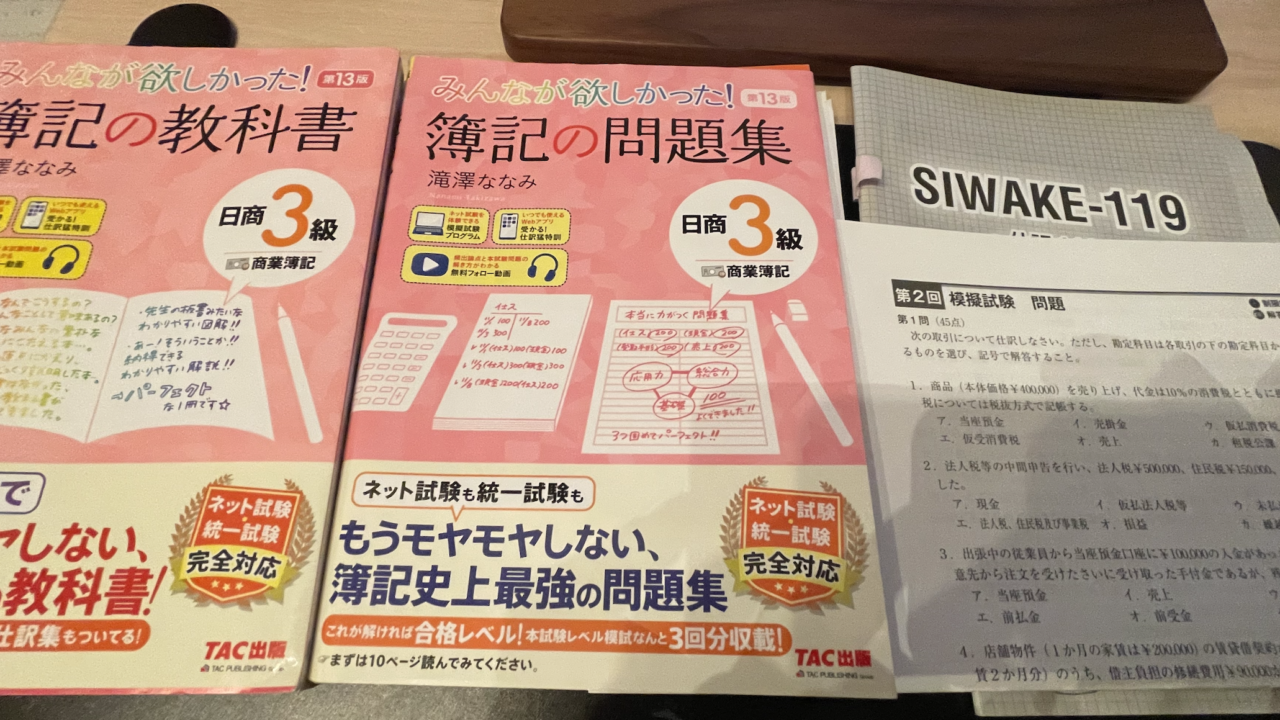

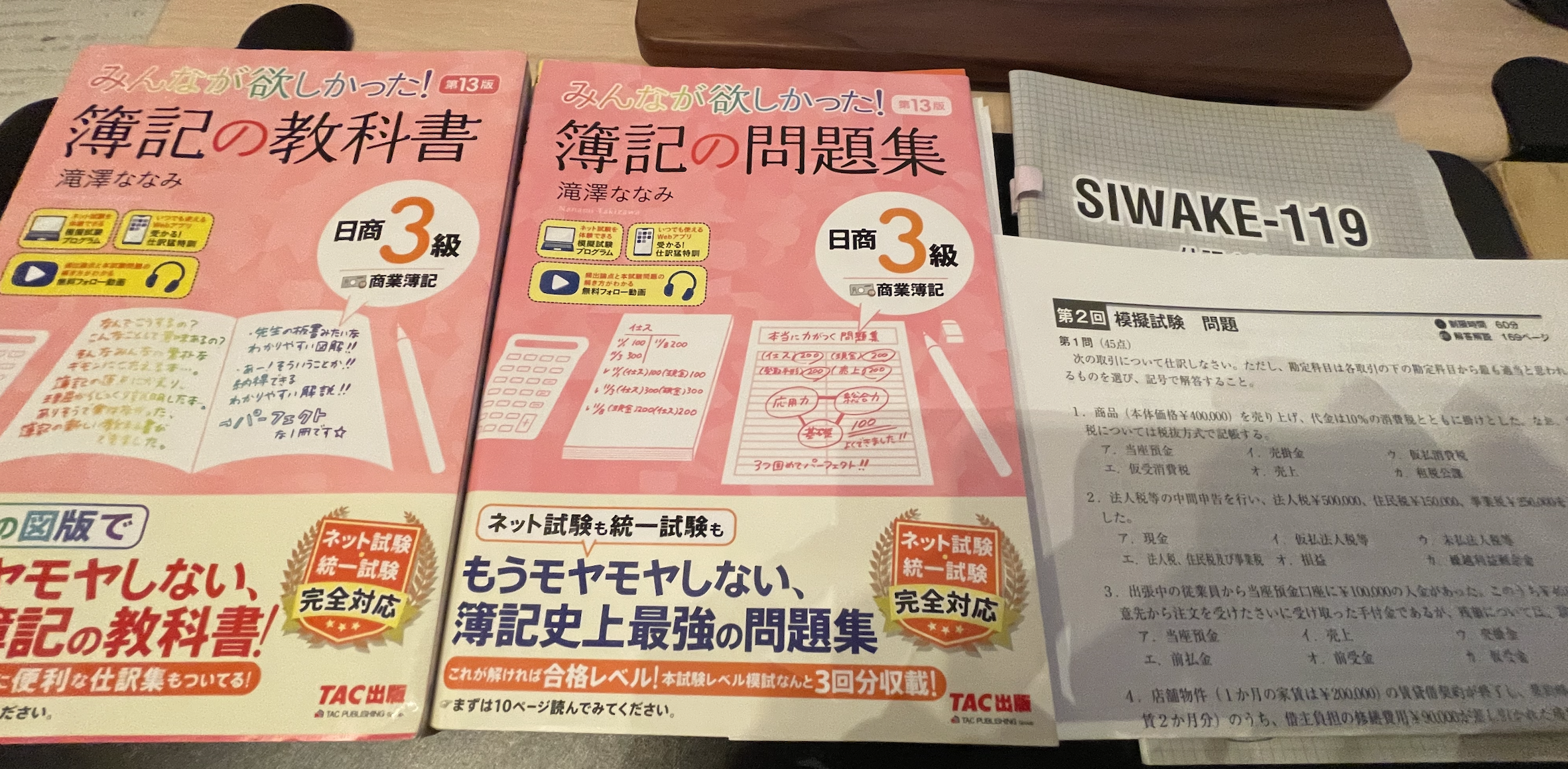

メイン教材は、通称「みんほし」。

TACが出している教材です。

筆者が購入した「みんほし」

筆者が購入した「みんほし」

余談ですが、TACといえば僕が公務員予備校として通っていた学校で、周りが国立大出身者ばかりでまったくついていけず、8割の公務員試験のペーパーテストに落ちた苦い思い出が蘇ります。。。

学習開始にあたっていくつかの動画を見ましたが、大抵この教材をオススメしていました。

書店で立ち読みしたところ、オールカラーでイラスト、図表が豊富で、簿記に対してイメージしていた無機質さがなく親しみの持てるデザインでしたので、そのまま購入。

最初は「教科書」だけでいけるかな、と思っていたのですが、結局問題が足りなくて、「問題集」も買い足しました。

教科書だけでは理解できないところ、なんどもつまづく論点は、個別にYouTubeで「簿記3級 ○○」と検索して解説動画を見て理解するようにしていました。

これは基本情報技術者試験を受けて実感したことですが、今の時代は無料でわかりやすい解説動画が見れるので、なんであれ資格試験を受ける時は、YouTubeにいい動画がないか探ってみることをオススメします!

簿記3級に合格するために使った道具たち

僕は「お気に入りの文房具を使いたい」という目的があって執筆や勉強をしている側面もあります。

資格試験に関しては、「好きなシャーペンを使いたいから」という理由で勉強しています。

仕事において、シャーペンは書くスピードが遅すぎて使えない。

でも、シャーペンでしかない高級文具のデザインがある。

…高級シャーペンを買う理由がほしい。

あ、資格試験を受ければいいんだ!

というやや狂った思考回路を搭載しています。

それを踏まえて読んでほしいのですが、今回勉強で使ったのは、下記の道具たちです。

・木軸シャーペン

・革軸シャーペン

・革ペンケース

・CASIOの電卓×2

・本に寄り添う文鎮

・A4コピー用紙の裏紙

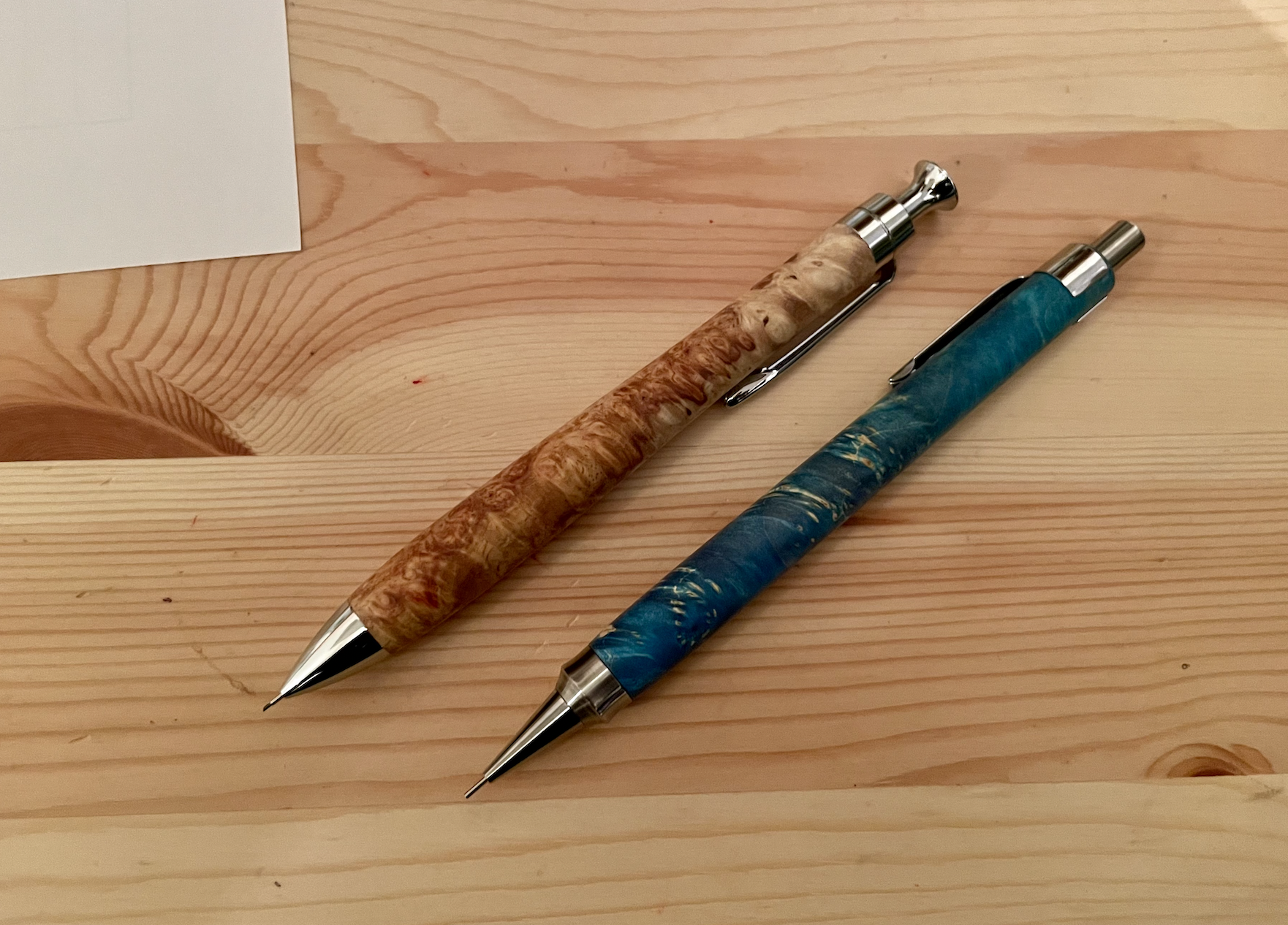

木軸シャーペン

工房楔のシャーペン

工房楔のシャーペン 茶色はこぶた工房、青はhandwood

茶色はこぶた工房、青はhandwood工房楔(こうぼうせつ)の杢の主張がすくないシンプルなベージュのものを外出時用に、杢が派手はこぶた工房の花梨紅白とhandwoodのスタビライズドウッドを家使い用にしていました。

木のシャーペンは持ってるだけで癒し効果があるので、いくら勉強しても疲れないどころか気力が回復します。勉強時間が休憩時間に変わります。

革軸シャーペン

革軸ペン

革軸ペンSHINARIというブランドの紺と深緑のツートンカラーのもの。

触り心地がよく見た目が控えめなので、外出時用にカフェで使っていました。

革軸のペンは初めて買いましたが、木軸よりさらにあったかみがあって、むしろちょっと熱いレベル。

冷え性の僕にとって、寒い時期には今後も重宝しそうです。

革ペンケース

スナップ式の革ペンケース

スナップ式の革ペンケース上記で紹介したベージュの木軸ペンと革軸ペンと消しゴムと替え芯を入れて、「外出時勉強用セット」リュックに入れっぱなしにしていました。

ちなみに、これらのいい感じの文房具は、すべて神戸の『590&Co』というお店で買いました。

CASIOの電卓×2

家用と外出時用で同じものを2個買って、一つはリュックに入れっぱなしにしていました。

わざわざリュックに入れるのが面倒なのと、高確率で家に忘れてくるからです。

1個1,100円でLOFTで買いましたが、Amazonだと945円で買えるみたいです。

本に寄り添う文鎮

試験日をゴールデンウィークの最終日に設定していました。

休み期間中勉強に集中できるかと思ったら、遊べないのと出かけられないのが意外とストレスだったので、それを発散するために買いました。

重量はありますが、リュックに入れておけば、カフェで参考書を開きっぱなしにしておくときにとても便利。

買ってよかった!

勉強以外にも、厚みのある単行本を読むときに活躍しています。

家では書見台を使っていますが、それと比べると圧倒的に省スペースです。

カバンに入れやすいし、使わないときに机の上に置いていても邪魔になりません。

・A4コピー用紙の裏紙

ノートではなく、A4コピー用紙の裏紙を使っていました。

教科書の解説や図を書き写したり、問題を解いたりするのには、A4のコピー用紙にひたすら書いて、紙面が埋まったら捨てていました。

捨てても、どうせ何度も問題を解くことになるし、体で解き方を覚える必要があったので、A4コピー用紙のほうが書くときのストレスにもならず、消しゴムのカスをくるんでそのまま捨てられるの使い勝手が良かったです。

簿記3級に合格するための戦略

僕の場合、「短期間で合格したい、高得点で合格したい」というつもりはなく、とにかく「合格までモチベを切らさない」というのが目標でした。

以前、基本情報技術者試験に一度落ちただけで、再チャレンジできずに燃え尽きた反省からです。

なので、この記事にも書いたとおり、「少なくとも一度は落ちる」「本番経験を早く積んでそこから足りないポイントやコツをつかむ」ことを目的として、勉強すると決めた時点で、教材も買っていない状態で、3週間後に試験日を設定しました。

試験が近づいてくると、自然と勉強量が増えるので、あえて期限を短めにしました。

自分でがんばろうと決めるより、外部からの圧力があったほうが動きやすいからです。

一度目は落ちてもいいので、二度目で取る!

というつもりでした。

なので、基本情報技術者試験と同様、CBT方式でネット受験しました。

基本情報技術者試験のCBTは、一度落ちると、前回の受験日の翌日から起算して30日経過した日以降でないと再受験できません。

しかし、簿記3級は、落ちてから3日後以降なら再受験できました。

なので、複数回落ちても、わからなかったポイントを復習して再チャレンジを重ねれば、短期間で合格をねらえます。

2ヶ月で3回受けた得点推移

本当は2回目で合格するつもりでした。

しかし、結果的に3回受けることになってしまいました。

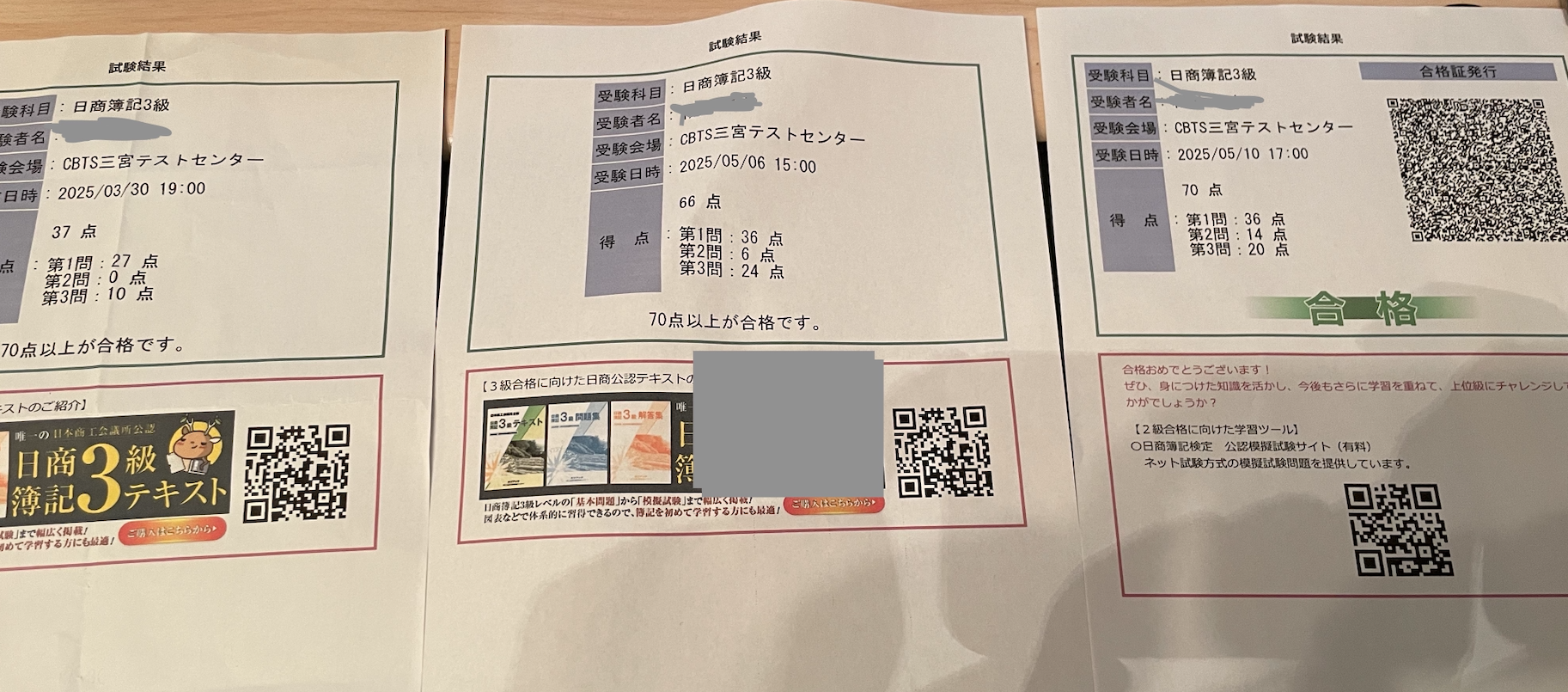

先に結果をごらんください。

※70点以上取れば合格

試験結果×3

試験結果×3

1回目:37点

2回目:66点

3回目:70点

この紙は、試験会場から出たらもらえます。

ちなみに、得点は試験が終わった瞬間すぐ画面に表示されて結果を突きつけられます。

1回目(2025年3月30日):37点

一発目はこの得点でした。

3週間とはいえ低い。筆者の学習能力のとぼしさが伺えますね。

ネット試験自体は経験済みでしたが、簿記をPCで解くのは変な感じがしました。

基本情報技術者試験の際は、計算用の用紙を2枚ほど追加でもらいましたが、簿記3級は最初に配られた枚数でじゅうぶんでした。

というのも、電卓が持ち込みOKなので、書きながら計算することはあまりなく、むしろ利息や前払い保険料の月割り計算の際の図を書くくらいしか使いませんでした。

調べてみると、第2問は難しいため、みんな第1問と第3問を優先的に解いて、余った時間で第2問の部分点を取りにいくというスタイルが一般的みたいです。

「第1問と第3問は満点めざせる!」という意見が多かったので、仕分けを解く量を増やすことと、決算処理に慣れることを目指して、2回目の試験に向けて勉強しました。

2回目(2025年5月6日):66点

1回目に落ちてから、約1ヶ月後、GW最終日に試験日を設定。

惜しくも4点足らず。。。

ただ、出題される問題が得意かどうかというガチャ的運もありますし、凹まず、翌日すぐに3回目の受験を申し込みました。

4日後が土曜日だったので、その日の一番遅い時間にしました。

4点分点数をあげるなら、4日あればじゅうぶんだと感じたからです。

受けた感触として、時間が足りないと思ったので、スピードの向上が課題と感じました。

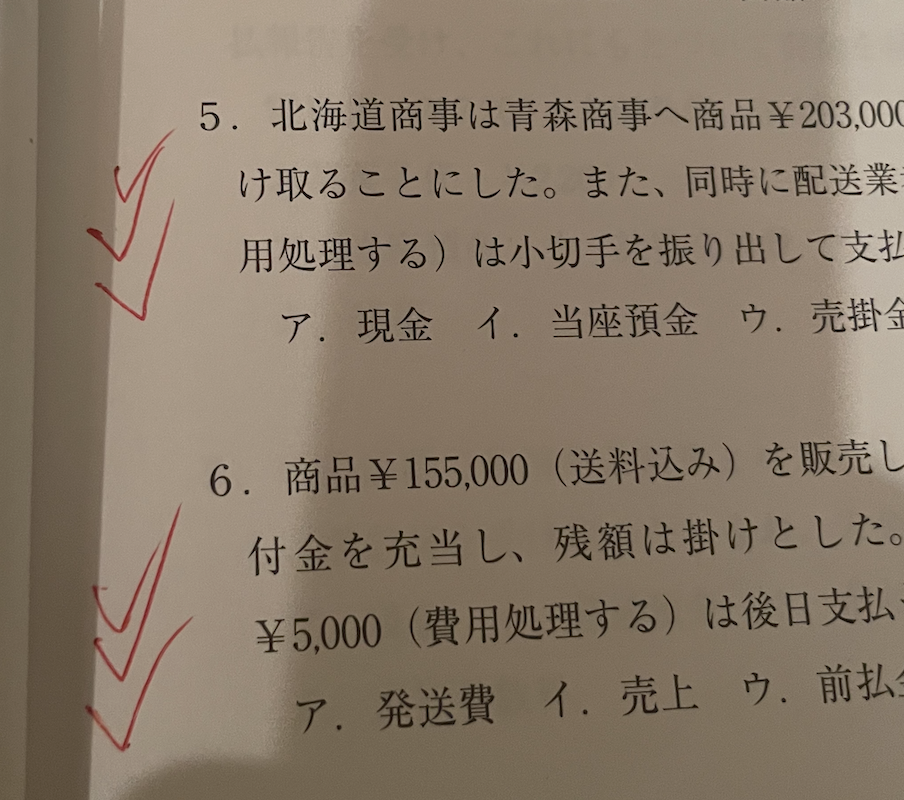

問題集を解いて間違った問題には赤でチェックをつけており、そこだけを重点的に解くことにしました。

間違った問題にはチェックをつけておく

間違った問題にはチェックをつけておくこういった勉強法は、Kindle版の電子書籍ではできないので、教材は紙で買うのがオススメです。

問題集についていた模擬試験は、3回分ついているうちの1回しか解けませんでしたが、もうすこし有効活用すべきだったと反省。

3回目(2025年5月10日):70点

さすがに3回目なので、試験残り時間10分の段階で、「これは受かったわ」と、90点は余裕で取れてる感覚でした。

これまで解くのに時間がかかっていた第3問も早めに解き終わったので、第2問もじっくり解くことができました。それが終わってもまだ5分ほど余裕があったので、第1問で唯一解けなかった問題に戻って、ゆっくり解き直していると、ちょうど60分が終了しました。

で、ディスプレイに表示されたのが、「70点」。

ギッリギリ。

「90点は取れてるだろ」という自分の感覚、マジであてにならない。

ただ、合格は合格です。

第2問も含めまんべんなく得点できているのは、褒めていい。

それに、100点取ろうが70点取ろうが、合格は合格です。ある意味、

逆オーバーキルですよね。

めちゃくちゃイヤな言い方をすると、71点以上はムダなわけなんで、1点のムダもない勉強で試験を突破できたのは、ある意味100点よりコスパの面では優秀と言えます(暴論)。

とはいえ、これでやっと2級に進むことができます。

難しかった論点

てこづったのは、「前払い・前受け」と、「仕入れ・繰越商品の振替」ですね。

なかなか教科書を読んでるだけでは理解できず、動画に助けてもらいました。

あと、繰越利益剰余金の配当も、何回も問題集の同じ問題で間違えました。

一度理解したら、その後も何度も、同じ問題でもいいので、繰り返し問題を解き、仕分けすることで体に覚え込ませていきました。

「簿記は仕分けが命」、「簿記は筋トレみたいなもの」と合格者が言っていた意味がわかりました。

読むよりも、圧倒的に手を動かすほうが大事です。

教科書の解説を読んでわかったつもりになっていても、問題が解けなければ意味がありません。

また、試験時間も60分と限られていることから、問題を見た瞬間、反射的に解法が頭に浮かんで手が動くレベルになっていなるレベルまで問題演習を繰り返さないといけない。

これが、問題集を追加購入した理由です。

面白かったポイント

前払い金を「資産」というポジティブな勘定に振り分ける決まりが、お金の心理学の本で読んだ、「後払いより前払いの方が幸福度が上がる」という知識と結びついたのが、自分の中で面白かったですね。

お金を使うことで幸福度を最大に押し上げたいなら、もう一つのアドバイスは、前払いすることだ。そうすれば支払いの痛みを所有や活動の喜びから切り離せる。それに期待を膨らませる楽しみも味わえる。

簿記と心理学の奇妙な一致。

簿記を学習したことによる自分の変化

収益から費用を引いた額が、利益。

資産から負債を引いた額が、純資産。

これ、簿記やってなくてもわかるくらい当たり前なことなんですけど、これをはっきり図で視覚化して体に叩き込めたことで、貯蓄に対する意識が強固になり、やるべきことが明確になりました。

簿記やってるとこの図をイヤでも覚えないといけないんです。

費用も資産も同じ左側に仕分けするのがややこしい!

結局、貯蓄を増やすには、収入を増やして、支出を減らすしかない。

当然のことです。

しかし、当然のことを当然のようにやるのは、意外と難しい。

ダイエットと同じで、理屈がわかっていても、多くの人ができない。

でも、簿記をやることでこの極地に近づけた気がします。

小説を書くにもブログを書くにも、カフェという集中環境に頼りがちでしたが、それにもコーヒー代という費用が必要なわけで、「ここをなんとか削れないか!」と考えるようになりました。

カフェで作業するときは、スマホをタイムロッキングコンテナに入れて、AirPodsProでノイキャンしながら自然音を流しているのですが、

家でも同じようにすれば集中できんじゃね?

ということで、スマホをタイムロッキングコンテナに入れて自然音を聴きながら作業するようにしたところ、見事に作業に没頭できるようになり、今後のカフェ費用を大幅に削ることができました。

また、音楽アプリのサブスクを消して、YouTubeプレミアムに登録しました。

音楽や自然音はYouTubeでも聞けるし、YouTubeで節約解説動画を広告なしで快適に見れるようになりました。

また、このブログや、他のアカウントでやってるnoteの文章稼業は、仕入れ費用がほとんどかからず、素晴らしいビジネスだと再認識できました。

あとは、コツコツ書いている小説が公募を突破して、印税収入が加わればな〜という期待をしています。

また、「自分の資産状況を正確に把握したい!」という思いから、前からやろうやろうと思っていた家計簿アプリ「マネーフォワード」に口座を登録して、資産を見える化させました。

おわりに〜次の展望〜

鉄は熱いうちに打て、ということで、簿記2級のテキストを購入してきました。

工業簿記が加わってボリュームは2倍になり、元は1級の論点だった連結会計もなかなか手強そうですが、今年中に合格したいところ。

本記事を書いているのは2025年5月27日、試験日は8月24日に設定して、早速お金を払いました。

簿記2級申込完了メールより

簿記2級申込完了メールより簿記2級の受験記録も、また記事にする予定です。